拿什么拯救被“梗”住的文字“失语者”?

来源:9月1日《新华每日电讯》新华观点

作者:曹林

心中所想难以付诸文字,离开梗就不会说话,除了“yyds”找不到其他赞美的词,万物皆可“绝绝子”,“文字失语”成为一个越来越需要重视的社会问题。

此前,中国青年报社会调查中心联合问卷网对2002名受访者进行的一项调查显示,76.5%的受访者感觉自己的语言越来越贫乏。在豆瓣小组“文字失语者互助联盟”里,14万余名受“文字失语”困扰的网友集结一堂。这种表达能力的退化,也是我曾经提到的“重视频轻文字”带来的恶果,这种互动联盟是好事,体现了对文字失语的反思自觉。

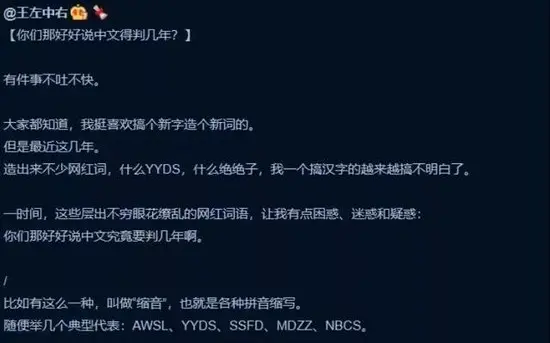

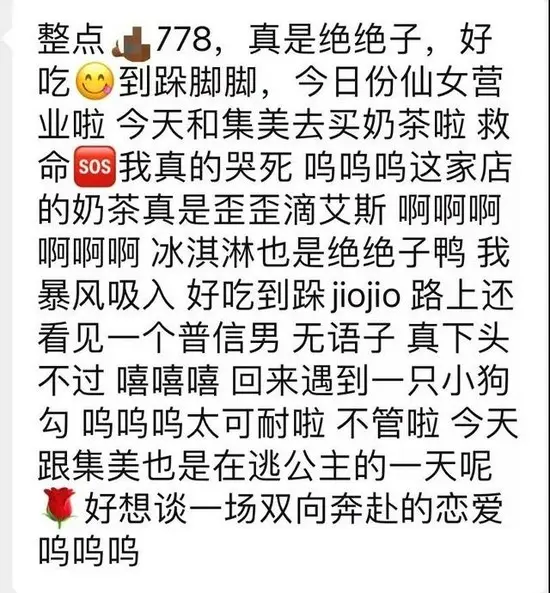

说文字失语,好像挺不可思议的,哪里像失语呢?他们中的很多人,似乎都是话痨,在群里、朋友圈里、论坛上常常很活跃,抛梗、接梗如行云流水,表情包比谁都多,段子一个接一个,张口就是流行语,喋喋不休,没失语啊?其实,这正是失语的病症之一,离开这些社交平台装置和网络流行语,便不会说话了。借助表情包、梗、流行语、省略语的表达,不是你在说话,而是“话”在说你,未经你的思考和语言生成,梗借助你的指尖和嘴把自己说了出来,你不过是那些梗的通道。久而久之,你的文字表达能力便被梗塞住了,成为“语梗”患者,也就是文字失语,失去自如地用文字表达想法的能力。

“文字失语者互助联盟”中,很多组员都想找到一种不那么千篇一律的表达方式。来源:澎湃新闻

网络空间和社交空间中,有些人好像特别能“说”,处于表达的活跃状态,但那种表达并非自我的语言创造与生成,而是网络和流行的语言生成。社会学家伯格曼有一个著名的理论,叫“装置范式理论”,在电子媒介时代,我们的表达和交流越来越依赖那种电子媒介的装置,这些装置已经深深嵌入人们的日常表达,设计得越来越人性化和友好性,便捷易上手,甚至成为肢体的一部分,让人觉察不到它们的存在。应用界面、短视频、表情包、流行语、梗、段子,很多人看上去所谓的“能说”,不过是依赖这些“装置”而已,就像一个脱口秀选手依赖着提词器,离开电子媒介装置自动生成的一套语言,进入需要自我生成语言的现实生活或创作场景,便严重失语了:那什么,是吧,你懂的。

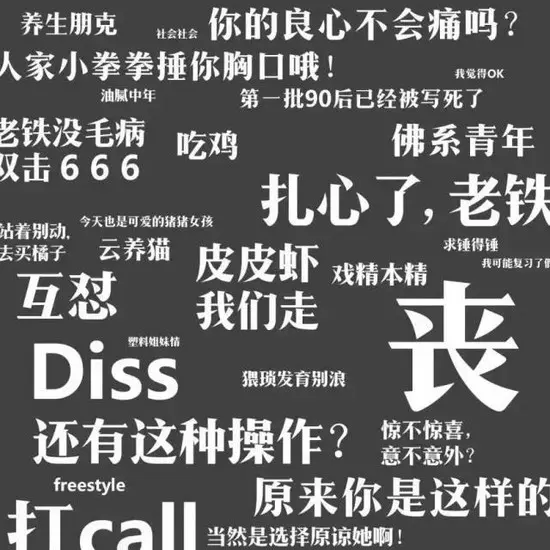

有人用当前热门的网络“热梗”编了一段话,有网友说:每一个字都认识,但连在一起就特别费解……

这便是“重视频轻文字”的电子媒介装置依赖带来的问题,停思,无思,文字断片。必须有意识地跳出那种装置依赖,训练自身在思维中主动去生成语言和文字的能力,才能治好文字失语症。

语言不只是工具,文字也不只是说出、写出来的话,它是一种受思维支配、有活性的、需要保持训练才能自如表达的东西。哲学家梅洛-庞蒂说得好,说话人并非在用言语表达某种既成的思想,而是在实现它。表达是具有创造性的,从“所想”到“说出”是极为艰难的工作。也就是说,言语和文字表达并不是现成的,它是一个生产和创造的过程。依赖梗、表情包、流行语的人之所以“失语”,是因为在“被梗说”“被表情包说”“被流行语说”中,失去了思考过程和文字的自我生成能力。把梗当成现成的外套,渐渐就失去了用自己的语言给“想法”穿上衣裳的文字力。

怎么戒除电子媒介装置,恢复文字自我生成能力?我有三个建议。

其一,多读纸质书少看视频,创造默读和静观的主动思考空间。说到底,再精彩、再有知识含量的短视频,都是代替不了纸质经典阅读的。视频不是用来学习和思考,而是娱乐和消遣的,那种诉诸直观、形象、快感、趣味的画面,只会激发感官刺激和欲望消费。当你看短视频时,多会处于一种节奏感染或放空状态,很少会跟着思考,更不会有“把它说出来写出来”的同步思维。而读书不一样,如一直倡导阅读的文学教授周宪所言:阅读与思考密不可分,文字的理解就是努力通过抽象的能指来理解其后的所指,把握文字的复杂意义,眼睛在页面黑色字体间有序地扫视,不断地在头脑中转换成特定的意义。读书是从容、双向和可以反复的,默读的孤独性和理性思考,有助于建构“理性自主的自我”,让思维在默读和静观中保持文字生成的活性。