一、前言

随着 2009 年中国企业国际化经营规划的实施、 2013 年“一带一路”倡议的推进,中国建筑企业通过对外直接投资、对外工程承包、对外劳务合作等形式积极参与国际竞争与合作,海外经营业务进入快速发展阶段,营业额年均增幅约为 10%,国际市场份额增至 20% [1]。在获得良好成绩的同时也要注意到,中国建筑企业面临着“不合规”的“绊脚石”。2009—2020 财年(世界银行制裁系统年报所指的财年为前一年的 7 月至该年的 6 月),共有 636 个实体(不计联动制裁、子公司牵连制裁)被世界银行采取“取消资格”制裁措施;其中涉及中国实体 62 个,90% 都是建筑企业(56 家)。“取消资格”意味着这些实体将永久性或在规定期限内不得参与世界银行资助的项目,甚至波及其直接、间接控制的企业及其继任者和转让者。在解除制裁的过程中,外部机构介入合规监管和评估,可能增加相关企业商业信息的泄露风险;一些国家可能利用“长臂管辖”来阻碍中国建筑企业“走出去”。因此,如果中国建筑企业因合规管理不善而被制裁,不仅增加经营成本、损害市场声誉、削弱国际竞争力,而且波及行业声誉、具有明显的负外部性,从而阻碍中国建造高质量发展。

在我国,合规管理始于金融行业,2018 年“中兴事件”之后企业合规管理开始引起国家层面的重视。我国发布了一系列与合规管理相关的文件,如《合规管理体系指南》《企业境外经营合规管理指引》《中央企业合规管理指引(试行)》,将对企业实施合规管理的要求扩展到诸多行业。然而,这些文件都不是专门针对建筑企业海外经营“不合规”而制定的。企业合规管理问题也引发了众多学者的关注,分析了企业从事违规性冒险行为的诱因 [2],介绍了德国合规管理体系的内容和本质 [3],从法律角度对企业合规的基本概念、动力来源、性质、任务以及中国化问题进行了系统研究 [4];借鉴国际先进经验,以建筑施工中央企业为例,剖析了中央企业合规管理的架构 [5]。也要注意到,在已有的合规管理研究中,对象多为普通企业,难以反映建筑企业的合规特征;多为针对企业国内经营的合规管理,鲜有针对企业海外经营合规管理的研究论述。

海外经营合规管理是中国建筑企业增强国际竞争力、中国建造实现高质量发展的必要条件之一。本文据此进行研究选题,梳理与海外经营合规管理相关的世界银行制裁体系并分析典型法律法规现状,总结中国建筑企业因海外经营“不合规”而遭制裁的现状,凝练海外经营合规管理方面的突出问题,进而从宏观研究角度对中国建筑企业海外经营合规管理提出发展建议。

二、企业海外经营的规则分析

(一)世界银行制裁体系

早期,出于尊重国家主权的考虑,世界银行将企业违规行为划入国家内政的范围而不加以制裁。 1995 年,世界银行才决定将打击建设项目中的腐败纳入管辖范围。此后,世界银行通过《国际复兴开发银行协定》中“信义义务”的扩大解释,逐步构建起一套针对腐败、欺诈等违规行为的实体规则和制裁体系。实体规则规定了相关主体的权利和义务,包括 3 个层级、9 个文件;制裁体系则由 3 个主要规则文件以及 3 个职能部门组成。2006 年改革之后,世界银行制裁机构主要包括:作为调查兼公诉机关的廉政局(INT)、作为一级审理机关的资格暂停与取消主管办公室(SDO)、作为二级审理机关的制裁委员会(SB),形成了通用至今的两层级制裁程序;将可制裁行为扩大为腐败、欺诈、胁迫、共谋、妨碍 5 种,把可能与使用世界银行贷款有关的违规行为全部囊括到违规制裁的管辖范围。

世界银行相关制裁措施细分为 5 种,任何制裁的实施将适用于制裁对象的继任者和转让者。①公开惩戒信。②取消资格,永久性或在规定期限内取消被制裁方参与世界银行资助项目的资格,立即生效。③附加解除条件的不取消资格,被制裁方应采取特定措施以保证欺诈和腐败行为不会再次发生、赔偿因相关行为导致的损害,否则被除名。④附加解除条件的取消资格,被制裁方除名直至满足规定的条件(改进企业的合规计划)。⑤赔偿。

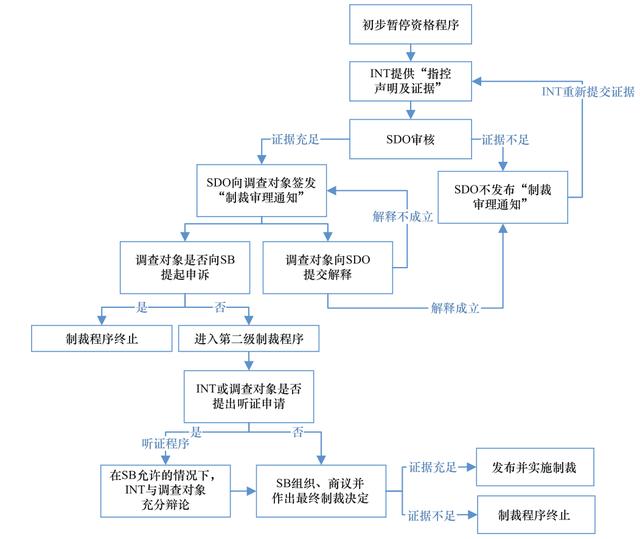

2009 年,为保护信托财产以及自身声誉,世界银行在已有的两层级制裁程序之前,增设了初步暂停资格,使得制裁程序包括:第一级制裁程序、第二级制裁程序、初步暂停资格程序(见图 1)。在 3 类制裁程序中,第一级程序是强制适用的,第二级程序的启动权归调查对象,初步程序的启动权属于 INT,最终裁决权归属 SDO。