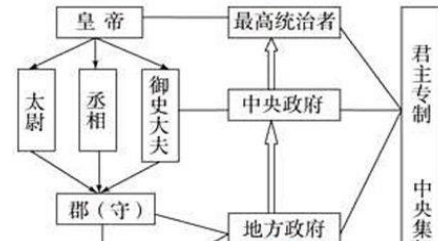

秦朝在中央确立了三公九卿制度,但是,只有中央政府机构而无地方行政机构,仍然无法建立强大而稳固的统治。因此,秦国必须建立起与三公九卿相适应的地方行政体制。在地方行政体制的建立上,对设立什么样的地方行政模式,秦统治集团内部曾进行过激烈的争论。下面小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!

公元前221年,秦刚刚完成了统一六国的历史重任,以丞相王绾为首的大批秦朝官员都向始皇建议,在燕、齐、楚等新征服的地区分封皇子为诸侯王。他们的理由是:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不置为王,无以填之。”这种主张,实际上是让始皇沿用周代以来的封国建藩制度。但始皇另有想法,因此收到群臣的建议后,始皇下令在朝会上讨论此事。

在朝会上,廷尉李斯力排众议。他对始皇说:“周文王、周武王都是贤明的君王,所分封的大臣也都是亲族和贤能之士,但几百年下来,他们就和周天子的关系越来越疏远,彼此关系也越来越生疏,最后竟到了相互攻伐、水火不容的境地,连周天子也无法制止。现在,皇帝陛下英明神武,一统四海,不能再那样做了。不如把全国都划分为郡县,派官员去治理,然后把皇子和大臣用厚禄养起来,这样就便于管理他们了,就能达到‘天下无异意,则安宁之术也’的目的。”

李斯的主张,实际上是要求始皇废除分封诸侯的制度,在全国范围内推行郡县制。显然,李斯的主张符合时代的要求,也契合了始皇的心意,有利于加强中央集权。最终,始皇表态支持李斯的建议,将全国分为三十六郡,这样,秦国就在地方建立起了郡县制。后来,随着边境的不断开发和郡的调整,秦朝的郡增至四十多个。

秦朝是中国历史上第一个在全国推行郡县制的政权,但郡县制并非其首创。

春秋时期已有郡、县的设置,但当时的县是比郡高级的行政单位,且两者并无统属的关系。最初的郡可能是一种建于边境地区的不稳定建制,它的区域虽大,但地位却比县低一级。《左传》这样记载,晋国的赵简子曾于公元前493年对他的军队宣布:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡。”可见,在春秋时期,县的地位是比郡高的。

最初,县和郡多设置在边境地区,其官员也都是国君派遣的。例如,魏文侯就曾任命吴起为河西郡太守。魏武侯继位后,吴起受到猜忌,就离开魏国到了楚国,在楚国的边郡也担任了太守,一年后才被任命为令尹主持变法。后来,为了便于兼并战争和抵御外敌的双重需要,郡和县基本上就成了地方上固定的政权,其最高长官有权应对边境的突发情况。

随着各国的郡县数量逐渐增多,渐渐有了建立一套上下从属的管理机构的需要,于是一些地区就形成了郡、县两级制的地方管理体系。

始皇接受李斯的建议后,郡县制正式在全国推行开来。始皇在郡设立郡守,作为地方的最高行政长官,郡内的所有政治、经济、文化事务皆由其管理。郡守是联系中央和下属县的纽带,他传达中央指令给地方,并监督地方的执行状况,还要将地方的各种情况上报中央,并提出相应的对策,其作用和职责大致类似于今天的省长。

郡守是处理地方民政事务的最高长官。除了郡守外,秦朝还在地方设立了郡尉,负责地方的军事事务并维持治安。上文曾说李信率领秦军伐楚,被项燕杀得大败而归,损失了七名都尉。这七名都尉,据《资治通鉴》的说法就是地方上的七名郡尉。

秦人在设置诸多地方官员的同时,也设置了监察地方官员的监御史。监御史是由御史大夫府直接派到地方的监察官,不受地方领导,直接听命于御史大夫,这样中央就实现了对地方的直接监督。监御史是郡的最高监官,有权监督郡守及其下属的行为并上报中央。但除监察权外,监御史还有其他的职责,如举荐人才、兴修水利、领兵作战等,其中央直属官员的身份,使他的职权广泛且有众多便宜行事之权。