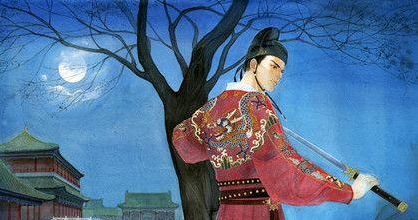

什么是锦衣卫?历史上的锦衣卫是怎么样的?设立锦衣卫的目的是什么?下面小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!

锦衣卫历史简介

锦衣卫是明朝专有军政搜集情报机构,前身为明太祖朱元璋设立的“拱卫司”,后改称“亲军都尉府”,统辖仪鸾司,掌管皇帝仪仗和侍卫。洪武十五年(1382年),裁撤亲军都尉府与仪鸾司,改置锦衣卫。

朱元璋为加强中央集权统治,特令其掌管刑狱,赋予巡察缉捕之权,下设镇抚司。洪武二十年(1387年),朱元璋下令焚毁锦衣卫刑具,所押囚犯转交刑部审理;同时下令内外狱全部归三法司审理,将锦衣卫废除。明成祖时,锦衣卫又得以恢复,并由北镇抚司专门处理诏狱。

锦衣卫设立的历史背景

朱元璋设置锦衣卫以驾驭不法群臣为目的,《明史·刑法志》记载:“胡惟庸、蓝玉两案,株连且四万。”

洪武二十年(1387年),朱元璋下令焚毁锦衣卫刑具,所押囚犯转交刑部审理;同时下令内外狱全部归三法司审理,将锦衣卫废除。不过,始作俑时心术已坏而造成的弊政是难以断根的,到燕王朱棣起兵夺得帝位时,朱棣为了巩固统治又恢复锦衣卫。明初两代皇帝重用锦衣卫,其后,有明一代,此弊终难去矣。

锦衣卫的发展历史

洪武宣德时期

洪武十五年(1382 年),朱元璋设置锦衣卫。初始职能为三项:其一,守卫值宿;其二,侦察与逮捕;其三,典诏狱。此三项职能在一段的时期内并未设立供其稳定实施的制度。

洪武二十年(1387 年),朱元璋认为锦衣卫有滥用职权,依势作宠之态,便此时至洪武二十六年(1393年)将内外刑狱从锦衣卫职责中废除,交由法司处理。

明初, “ 胡蓝之狱” 、“ 郭恒案” 、“空印案” 多有锦衣旗校奉命活跃其间。

正统成化时期

此期锦衣卫的职权有所扩大。一些在朝廷中由宪司负责的事项逐步由锦衣卫处理。镇抚司由卫的下属独立于锦衣卫,权力扩大,可直接向皇帝上奏。

弘治正德时期

正德初期,太监刘瑾操握政权,将心腹布于朝廷各要位上,锦衣卫指挥使石义文也常对刘瑾阿谀奉承。随着刘瑾权势的进一步扩大,锦衣位不得不依附于东厂,厂卫格局形式发生变化。

在由钱宁治理卫事时,锦衣位权势再一次上升。

世宗嘉靖时期

锦衣卫权力鼎盛时期。此期的锦衣卫权力程逐步上升趋势,待陆炳执掌卫政之时,锦衣卫权力达到顶峰,卫权甚至超越厂权,东厂亦为之低头俯首。

隆庆、万历、泰昌时期

史书上对此期的锦衣卫人事变迁少有记载。以万历时期为例:万历初期,朱希孝为锦衣卫指挥使。其对权力的行使可谓规规矩矩,不扩大事态,严格遵守规矩,对事物的处理比较谨慎。万历十年,刘守为锦衣卫都督,其与东厂狼狈为奸,作威作福,虽对锦衣卫的发展产生不利的影响,造成了锦衣卫与东厂互利互惠、相互合作的局面。万历后期,神宗久久不理朝政,此时非法羁押、长期监禁的情形普遍存在。此时锦衣卫权力不及东厂之势。

天启崇祯时期

锦衣卫权力低于东厂,沦为其附庸。自万历年间,明朝的社会矛盾逐渐加深,朝廷分崩离析,大臣们结党自拥,大太监魏忠贤权倾内外。熹宗初期,刘侨为锦衣卫镇抚司指挥,因为人正直,“不肯献媚,不肯杀人” ,遵纪守法,魏忠贤便借势将其削馆免职。随后,田尔耕投靠魏忠贤,甘愿作其义子。其为人“阴险狡诈”,又因其“缉捕有功”升为锦衣卫都督。

崇祯初期,朱由检虽已拨乱反正,但社会矛盾一时并未消除。此期由董琨治理锦衣卫之事,此人急功近利,必究便被罢免。随后由吴孟明掌管锦衣卫,此人虽公正,但为不阿,行事时总观望东厂之态。崇祯末期,骆养性掌管锦衣卫。

锦衣卫的官职等级

指挥使一人,正三品;

指挥同知二人,从三品;