枢密使是什么样的官职?枢密使的演化进程是怎么样的?今天趣前史小编就为我们具体解读一下枢密使这一官职:

枢密使官职简介

唐永泰中始置内枢密使,为枢密院主官,由宦官任职,掌承受表奏及向中书门下传达帝命。唐末,权利更大,至直接指挥公务,侵夺宰相权利。

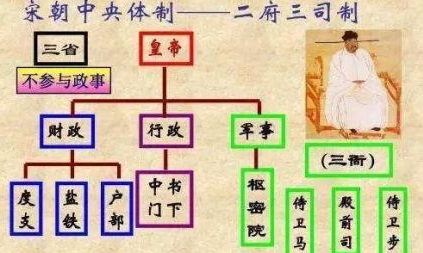

朱温尽杀宦官,以其党蒋玄晖为枢密使,始由士人任其职。朱温代唐,改枢密院为崇政院,用谋臣敬翔为崇政使。时崇政使之职在备参谋、参谋议,崇政使为枢密使,权同宰相。宋时枢密使作为枢密院长官,与宰相(同平章事)一起担任军国要政,实则以宰相主政,枢密主兵。

枢密院长官有时为知枢密院事,简称知院。副职有知枢密院事、同知枢密院事、枢密副使、签书枢密院事、中签书枢密院事等。一般用文官。北宋时偶或由宰相兼任。南宋开禧后,宰相兼枢密使为定制。清常以枢密为军机大臣敬称。

枢密使的演化进程

唐朝:唐后期开始的枢密使由皇帝近侍宦官担任,阅历了五代枢密使改由士人充任并树立起日趋巨大的枢密院组织,总揽财权、政权、军权,凌驾于三省之上,“是宰相之外复有宰相,三省之外复有三省矣”,基本上完成了由内廷向外朝的转化,成为正式的决策组织。

宋朝:宋朝枢密院不设枢密使及副使时,其主官称知枢密院事,佐官则称同知枢密院事,或简称知院、同知院。宋朝,枢密院与中书省并称“二府”,枢密使位高权重,雅称为太尉,与中书省之同平章事合称“宰执”;统帅全国戎行。枢密院长官为枢密使、同知枢密院事、签书枢密院事、同签书枢密院事等。而且,其任职者由五代时的武将逐渐转为以文官担任,职权范围逐渐缩小。

辽朝:辽朝前期就与华夏封建王朝有了触摸,太宗入汴后,沿置枢密使这一官职。世宗即位后,参用国俗,沿袭华夏五代枢密官制,与原有契丹官制相结合,始设北枢密使(契丹枢密使)和南枢密使(汉人枢密使),分主“蕃事”和“汉事”,北南枢密院的建制也随之逐渐完善起来,成为辽代最高朝官。

元朝:元世祖至元七年(公元1270年)定制, 在中书省之下设吏、户、礼、兵、刑、工六部。其间吏、户、礼、刑、工五部之职掌略如宋、金,唯有兵部所掌特异前代,可见兵部所掌皆为政务,而元代之军务则统归枢密院掌之。

蒙古建国之初,由大汗及宗王各自统率军兵,怯薛帮忙处理军务,并无专设总领三军的组织。元朝树立之后,沿宋、金旧制,于中统四年(公元1263年)五月,设枢密院,专掌军务。元代确有枢密院使其官。但这一职务不授于一般大臣,倒由皇太子领其虚衔,而握实权者,则是同知枢密院事、枢密院副使等官。

元代准则,管军政及兵器的官吏专由蒙古人任之,色目人已很少,而汉人、南人更是绝少,除非是极信赖之人。元初(即至元元年至四年)赵壁与史天泽两人任过短期的枢密院副官。

枢密院建置之初,以皇子真金为院使,其下仅置副使2人,佥书枢密事1人。至元七年(公元1270年),在副使之上置同知枢密院事1人,佥书枢密院事之下,置院判1人,组织渐趋齐备。至元二十三年(公元1286年),增置佥书枢密院事1人。次年,在同知枢密院事之上置知枢密院事1人,为该院之首官。尔后,员额虽有增减,但设官则无改变。

元代的枢密院还有一些准则特异于前代的:即自置院之初,四宿卫(即四怯薛)即各派代表一人参预院议,四宿卫是皇帝身边的护卫,因其承当职务的重要,故参预枢密院议事,这是能够了解的。至元二十八年(公元1291年)今后中书省也派平章政事2人参决院事,其意图就不甚清楚了。《百官志》称参预院议之平章为议事平章。这种准则至武宗至大三年(公元1300年)废止。

设置枢密使有什么含义?

从唐宋时期发生枢密使准则是封建社会中央集权加强的产品,也是皇权与相权奋斗的成果,其阅历了从内廷化向外朝化的改变。从唐后期开始的由皇帝近侍宦官担任,阅历了五代枢密使改由士人充任并树立起日趋巨大的枢密院组织,总揽财权、政权、军权,凌驾于三省之上,“是宰相之外复有宰相,三省之外复有三省矣”,基本上完成了由内廷向外朝的转化,成为正式的决策组织。