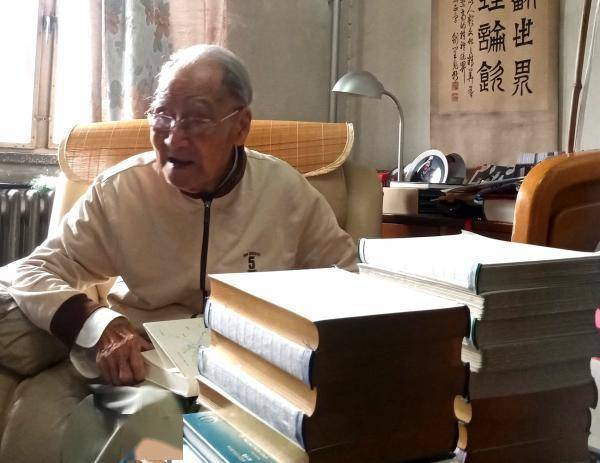

许渊冲的书架,和别人的不同,这上面全是他自己的著作

此前媒体多用“狂人”来形容许渊冲。也许只是多了几分个性,他便在这个乖学生扎堆的时代中显得有些“另类”。其实西南联大的学生中有个性和想法的绝不是少数,比如文学家汪曾祺在西南联大读书是不喜欢英文便不去上课,后来英文考试没过关导致毕业和找工作遇到了一系列麻烦。虽然他晚年觉得不懂外文是件憾事,不过这是后话了。汪曾祺和许渊冲的个性的确有相似的地方,至少他们在终身事业的选择上是以兴趣为主导的。

许渊冲的个性还表现在接受采访的时候,会对记者提出的每一个问题提出质疑,进行评价,不像一般的采访对象,总归会顺着问题答几句。出版社编辑问许渊冲王强是不是他最优秀的学生,他说,“不能论最优秀,各有所长。最字很难说的。‘最’也是指一个方面,一个人不可能做到各个方面都比别人强。要做到优秀也是很不容易的。”另一位记者问他此生哪个阶段最幸福,他说,你这个问题问得不好。这个问题不好回答,回答了也没有意义。“老了总是健忘,不幸福;少年时还有很多事情不知道,所以不幸福。少年有少年的幸福,老年有老年的幸福。你看你们现在多幸福,我像你们这么大的时候,北平和天津都被日本人占领了,我才到昆明去读书的。你说当时幸福不幸福,饭都吃不饱?我们那个时代培养出我们这样的人,你说幸福不幸福?这个问题不对,不能这样问。”

出版社请许渊冲给新书签名,请他写名字和日期,当他得知一共有20本要签的时候,一口回绝了写日期的要求,说写日期没有什么特别大的意思。在这样很小的细节上也能看出,他就是这样直来直去,有自己的想法,不会轻易附和别人。

许渊冲的字迹

在许渊冲成为“网红”之前,其实多年以来对于英语专业的学生来说,许渊冲并不是一个陌生的名字,而早就是名号响当当的翻译家了。即使在非专业的翻译选修课上,老师也会带领同学认真研习许渊冲汉英翻译经典,因为他的“创译”风格非常突出,怎么也绕不过。

同大多数上了年纪的老人一样,许渊冲的听力不太好,因此他说话的声音特别大,而同他交流也要提高嗓门。通常大家都会把想要问的问题写在纸上请许渊冲看,但其实这样的交流效果并不是很好。许渊冲也希望听到我们的想法,于是他把采访变成了课堂,问我们“生存还是毁灭”用来翻译“to be or not to be”好不好?相对于他的快人快语以及积极表达,坐在他对面的年轻一辈显得过于羞涩。但他“不依不饶”,直到我们每个人说出自己的答案才肯“罢休”。这时他又用老师的口吻同我们讲:“不管自己的意见对还是不对,首先是要讲出来。”

虽然有时候说着说着会突然忘记自己讲到哪里,有的时候很熟的词就是想不起来,许渊冲还是非常愿意和来访者谈话的。

虽已是百岁老人,虽然睡梦被打断,但许渊冲还是周到地请家里人招呼客人。采访的尾声,在否定了记者的每一个问题之后,许渊冲不好意思起来,露出自责的表情:“好像一个问题也没回答嘛”。作为一种补偿,又跟我们继续讲起关于“to be or not to be”的翻译问题。

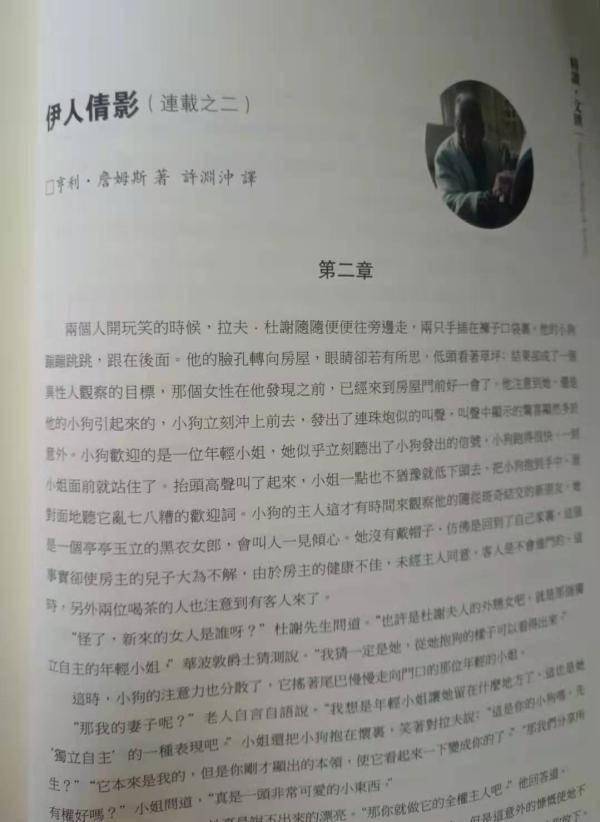

许渊冲翻译的《伊人倩影》

谈起为何翻译亨利·詹姆斯,许渊冲表达了他对这位美国作家的肯定,“莎士比亚毕竟离我们的时代太远了,而詹姆斯生活的时代离我们两百年不到。”亨利·詹姆斯出生于1843年,比许渊冲也就年长78岁,就像现在的许渊冲和22岁本科毕业生的年龄差距一样。不过詹姆斯并没有像许渊冲这样长寿,在许渊冲出生前5年的1916年就去世了,享年73岁。而我们现在还能看到许渊冲为自己的全集出版站台直播,年轻人有机会通过新媒体的途径学习这位老人的智慧。

如果不去仔细追究,完全想不到许渊冲其实是张爱玲、王元化的同龄人。2020年刚刚纪念过张爱玲和王元化百年诞辰。张爱玲1995年病逝,生前用了10年时间在美国研究《红楼梦》,26年后许渊冲依然在中国北京翻译莎士比亚和亨利·詹姆斯;2008年,王元化在上海病逝,13年后比他小一岁的许渊冲成为媒体的“宠儿”,他“发表”的意见全世界都能在第一时间同步收到。